写意创作 艺术人生

——访青年艺术家孟祥军

在中国传统绘画中笔墨负载着浓厚的文化内涵和独特的审美价值成为艺术创作在方法、形式和风格方面的代名词。中国画强调墨以笔为筋骨,笔以墨为精神,笔墨互为表里,相辅相成。南朝理论家谢赫在其《古画品录》中提出的第一条理论便是“气韵生动”,指的是绘画的内在神气和韵味,达到一种鲜活的生命之洋溢的状态。因为笔墨的形式,才有了传统美学中关于气韵的意境。在青年艺术工作者孟祥军看来,气韵里还有一种思辨的内力,外化于个人体悟中抽离出来的具象,笔墨一道,随心所欲而不逾矩。

孟祥军笔下的人物极尽精细之态,超脱于匠气,灵秀满纸。在他的画里,人物蕴含美感,有沉思遐想的天真少女,有衣着入时、发型新潮的时髦女性,有饱经沧桑的老妇,亦有富态而不拙的仕女。透过孟祥军笔下的人物,我们看见了现实生活中的美,以及将其上升到艺术层面的美。他总能准确抓住人物的特征,通过对客观人物形象的提纯与过滤,使人物表现出未经坎坷的真纯。他的作品既呈现出经典性品质,又流露着一种时尚气象,仿佛出自理想王国的净土。

孟祥军近照

孟祥军五岁开始跟随父亲学习素描,接受默记背写、描绘人物的训练,对人物的观察细致入微,很小就具备了形象记忆和绘画才能。大学生活中所看到的彩色的袜子、精细的运动鞋、精心修理的眉毛、上翘的睫毛、衣着的搭配、胸前的小挂饰、细细的唇纹……这些小细节都逃不过他那双锐利的眼睛。

孟祥军学习古典写实油画,又与国画水墨结缘。这场机缘来自一纸生宣。生宣纸质细腻,薄如蝉翼,极易晕染,有洇化效果,纸面上的水气和墨气时常因自然渗透而产生很多无法预料的特殊效果。一直接触油画的孟祥军被生宣及国画深深吸引,而从小学习素描又为国画的练习打下了扎实的基础。

1997年孟祥军考入山东师范大学美术专业,开始专业、系统地学习国画人物创作,几年的练习,孟祥军不仅深入了解中国画人物画的历史演变和发展脉络,还夯实了笔墨能力,创作题材和方向逐渐明晰。

长期的教书、求学经历,让他更多地接触到年轻人,因此,他的作品中总是透露着阳光积极的正能量。攻读博士阶段,孟祥军师从吴山明先生,进一步了解了浙派中国画人物画的笔墨特性,对以往的笔墨观念进行了调整,画面表达也较之过去有了一些变化,《人物》系列作品便是在这一时期创作完成。在孟祥军的艺术创作生涯里,《人物》系列作品能够获得国家艺术基金2018年度青年艺术创作人才(美术类)滚动资助项目,给予了他极大的肯定与鼓励,也不断引导着他接下来的创作方向。

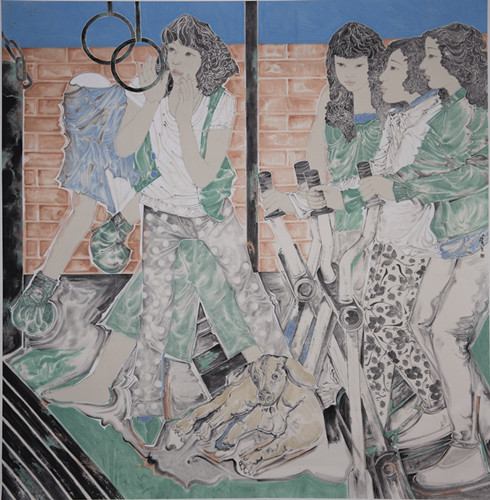

《人物》以灰绿色为主色调,带给人一种安静、和平之感。孟祥军说,绿色是传统国画经典色,尤其是敦煌壁画中的主色,以绿色为基调进行画面设色源于敦煌印象而非刻意仿其色。花青、赭石与墨色是画面的调和色,它们有秩序地 平衡在整个画面中,既有色彩的并置也起着视觉的平衡作用。

《人物》

孟祥军介绍,《人物》系列的创作灵感源于家乡的汉画像石。“汉画像石的减地平面线刻技法运用了极为简练的线条,传统国画线条在这里由黑色线条转换成了白色线条。由此,我深受启发,想尝试在生宣纸上运用白线来组织画面。”

他查阅了众多当代画家的作品,发现作品大多以熟宣或用厚厚的颜色平涂为主。孟祥军则努力探索属于自己的创作路径。最初,他用胶矾水画出线条,再用墨染,但胶矾水留下的线条并不自然,且不清楚,难以表现细致的线条。后来,他又用没骨方式作画,再用白粉提线,虽然线条精致,却又失去了写意的味道。

“写意就是在极慢的感觉中找寻和体悟,这个过程慢是慢了一些,一天可能就完成一小块画面,但过程中又让我放平了心态,懂得了不急不躁的道理。”反复试验之后,孟祥军最终探得以技法控制水分的方式。这样的方法笔墨兼备,将技法含蓄地隐没在画面之中。

然而,作品的创作考验并没有就此停歇。在确定了绘画技巧之后,对色调的极致追求成了孟祥军要迈过的另一个难题。由于作品尺幅大,画室空间有限,整个创作过程中在不断重复着一个过程:完成创作小样,将作品拿到室外审视,然后再搬回画室。正式创作之前,孟祥军画了近二十幅小色稿,并从中选择了一幅比较满意的,但在实际创作中,这幅作品却并没有达到预想的效果,于是又一次推倒重来……这样的过程无疑是磨人的,但却是艺术工作者对作品负责、对艺术负责的最真实写照。

国画可以在多种题材和角度的创作中呈现当代语境下的新语言、新生态、新方向,“笔墨当随时代”是孟祥军艺术创作的理念之一。近年来,新水墨的提法日盛,孟祥军也不自觉地汇入到这个时代的潮流中,成为了新水墨里一朵绚丽的浪花。谈及未来的艺术方向,孟祥军表示自己将致力于超越对现实场景的简单再现,不断创新国画艺术的语言、材料和技法,创作出既能体现传统中国画艺术的含蓄美,又兼具对当下生活的丰富想象和直率表达的作品,进一步丰富和延伸国画的艺术表现力,赋予它时代的新意。(光明网记者产娟娟采访整理)